Milestone Reached in Halle

The 100th Volume of the Halle Handel Edition Has Been Published

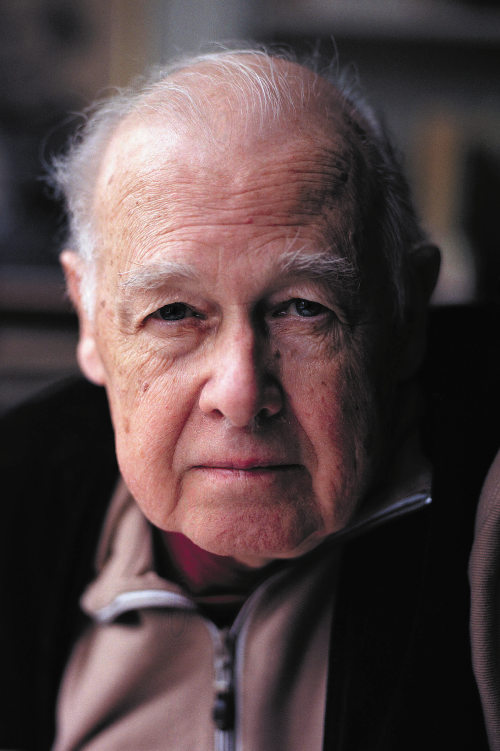

| 1925 | born in Mannheim on 28 June |

| 1940–1943 | studies violin, viola and composition at the Städtisches Konservatorium in Berlin with Kurt von Wolfurt, his studies are interrupted by military service and imprisonment |

| 1946 | composition studies at the Internationales Musikinstitut in Berlin with Josef Rufer |

| 1946-1949 | employed in the music division of the Berliner Rundfunk (recording archives, programming) |

| 1946-1951 | composition studies with Boris Blacher |

| 1951-1957 | free-lance composer in Berlin |

| 1957 | succeeds Wolfgang Fortner as teacher of compositin and music theory at the Nordwestdeutsche Musikakademie in Detmold |

| 1959 | wins the award “Großer Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für Musik” and a fellowship to the Deutsche Akademie “Villa Massimo” in Rome |

| 1962 | becomes professor |

| 1962/63 | fellowship to the Deutsche Akademie “Villa Massimo” in Rome |

| 1963 | member of the Freie Akademie der Künste in Hamburg |

| 1964 | member of the Akademie der Künste in Berlin |

| 1978 | member of the Bayerische Akademie der Schönen Künste in Munich |

| 1982 | honorary director of the World Harp Congress |

| ab 1986 | president of the music division of the Dramatiker Union Berlin |

| 1986-1989 | president of the Akademie der Künste Berlin |

| 1999 | Federal Cross of merit (Großes Bundesverdienstkreuz) |

| 2002 | honorary citizen of the city of Detmold |

| 2009 | died in Detmold on 5 October |

| composer_first_name | composer_last_name | title | date | orchestra | conductor | location | special |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Beat | Furrer | Begehren | 03.12.2025 | Cantando Admont & Ensemble Écoute | Fernando Palomeque | Paris (Salle Cortot) | konzertant |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Messe in c-Moll | 04.12.2025 | Bergen Philharmonic Orchestra | Matthews Halls | Bergen (Grieghallen) | |

| Christoph Willibald | Gluck | Orfeo ed Euridice | 06.12.2025 | Guiliano Betta, Regie: Giuseppe Spota | Gelsenkirchen | Premiere | |

| Jonathan | Harvey | Tranquil Abiding | 07.12.2025 | Gürzenich-Orchester Köln | Sakari Oramo | Köln (Philharmonie) | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Mitridate, Re di Ponto | 07.12.2025 | Leo Hussain, Regie: Claus Guth | Frankfurt | Premiere | |

| Georg Friedrich | Händel | Ariodante | 09.12.2025 | Stefano Montanari, Regie: Jetske Mijnssen | London (Royal Opera House) | Premiere | |

| Philipp | Maintz | haché für orgel solo, englouti für orgel solo | 09.12.2025 | Angela Metzger (Orgel) | München (musica viva, Herkulessaal der Residenz) | ||

| Lubica | Cekovská | ORNITHIC TALES for Woodwind Trio | 11.12.2025 | Trio Aperto | Brünn (Villa Löw-Beer) | Uraufführung | |

| George | Benjamin | Concerto for Orchestra | 12.12.2025 | Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks | George Benjamin | München (Residenz) | |

| Claudio | Monteverdi | L’incoronazione di Poppea | 12.12.2025 | Martin Schelhaas, Regie: Judith Lebiez | Schwerin | Premiere | |

| Charles | Gounod | Faust | 13.12.2025 | National Radio Choir, Radio Filharmonisch Orkest | Stéphane Denève | Amsterdam (Concertgebouw) | |

| Peter I. | Tschaikowsky | Schwanensee | 14.12.2025 | Sinfonieorchester Aachen | Christopher Ward | Amsterdam (Concertgebouw) | |

| Giselher | Klebe | Al Rovescio | 14.12.2025 | Ensemble Earquake | Merve Kazokoglu | Detmold (Hochschule für Musik) | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Don Giovanni | 14.12.2025 | Francesco Corti, Regie: Tom Goossens | Gent | Premiere | |

| Philipp | Maintz | choralvorspiel II (rorate cæli desuper) für orgel solo | 14.12.2025 | Andreas Sieling (Orgel) | Berlin (Dom) | Uraufführung | |

| Jacques | Offenbach | Les contes d'Hoffmann | 16.12.2025 | Emmanuel Villaume, Regie: Damiano Michieletto | Lyon | Premiere | |

| Georges | Bizet | Carmen | 17.12.2025 | Jordi Bernacer, Regie: Stephen Medcalf | Bari (Teatro Petruzzelli) | Premiere | |

| Anton | Bruckner | 8. Symphonie | 18.12.2025 | Orquesta de la Comunitat Valenciana | Fabio Luisi | Valencia (Palau de Les Arts) | |

| Anders | Hillborg | Piano Concerto No. 2 | 18.12.2025 | Emanuel Ax (Klavier), Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks | Esa-Pekka Salonen | München (Residenz) | |

| Hector | Berlioz | L’enfance du Christ | 19.12.2025 | Netherlands Radio Choir, Radio Filharmonisch Orkest | Edward Gardner | Utrecht (Tivoli) | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Così fan tutte | 20.12.2025 | Basil H. E. Coleman, Regie: Ultz | Passau | Premiere | |

| Guido | Masanetz | In Frisco ist der Teufel los | 21.12.2025 | Kai Tietje, Szenisches Arrangement: Martin G. Berger | Berlin (Komische Oper, Schillertheater) | Premiere | |

| Philipp | Maintz | choralvorspiel XIX (wie schön leucht’ uns der morgenstern) für orgel | 22.12.2025 | Max Carsley (Orgel) | Salisbury (Cathedral) | auch 23.12. | |

| Georg Friedrich | Händel | Das Alexanderfest oder Die Macht der Musik | 31.12.2025 | Heinrich-Schütz Ensemble, Barockorchester St. Martin | Eckhard Manz | Kassel (Martinskirche) | |

| Anton | Bruckner | 4. Symphonie | 08.01.2026 | Wiener Symphoniker | Philippe Jordan | Wien (Konzerthaus) | |

| Anton | Bruckner | 5. Symphonie | 11.01.2026 | Sächsische Staatskapelle | Herbert Blomstedt | Dresden (Semperoper) | |

| L’ubica | Cekovska | Toy Procession | 15.01.2026 | Slovenská filharmónia | Juraj Valcuha | Bratislava (Philharmonie) | Slowak. Erstauff., auch 16.1. |

| Bohuslav | Martinu | Rhapsody-Concerto | 15.01.2026 | Antoine Tamestit (Viola), Antwerp Symphony Orchestra | Jonathan Bloxham | Gent (De Bijloke) | |

| Charlotte | Seither | Never real, always true für Akkordeon solo | 15.01.2026 | Margit Kern (Akkordeon) | Berlin (Heimathafen Neukölln, Ultraschall Festival) | ||

| Christoph Willibald | Gluck | Orfeo ed Euridice | 16.01.2026 | Ensemble Concerto München | Jordi Francés | Teneriffa (Auditorio) | konzertant |

| Georg Friedrich | Händel | Giulio Cesare in Egitto | 17.01.2026 | Carlo Benedetto Cimento, Regie: Chiara Osella, Carlo Massari | Salzburg (Landestheater) | Premiere | |

| Jules | Massenet | Werther | 19.01.2026 | Raphael Pichon, Regie: Ted Huffman | Paris (Opéra Comique) | Premiere | |

| Miroslav | Srnka | Emojis, Likes and Ringtones, Overheating for ensemble | 20.01.2026 | Ensemble Modern | Michael Wendeberg | Frankfurt (Oper) | |

| Beat | Furrer | Ira-Arca für Bassflöte und Kontrabass | 20.01.2026 | Kammerensemble Neue Musik Berlin | Berlin (Konzerthaus) | ||

| Anton | Bruckner | 7. Symphonie | 22.01.2026 | Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra | Christoph Eschenbach | Istanbul (Lütfi Kirdar ICEC) | |

| Peter I. | Tschaikowsky | Schwanensee | 22.01.2026 | Nicola Giuliani, Choreographie: Jean-Sébastien Colau | Palermo (Teatro Massimo) | Premiere | |

| Ludwig van | Beethoven | Musik zu Goethes Trauerspiel Egmont | 22.01.2026 | Kammerorchester Basel | Giovanni Antonini | Olten (Stadttheater) | weitere Termine |

| Christoph Willibald | Gluck | Orfeo ed Euridice | 23.01.2026 | Fabio Biondi, Regie: Shirin Neshat | Parma | Premiere | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Die Zauberflöte | 23.01.2026 | Philharmonia Chor Wien, Mozarteumorchester Salzburg | Roberto González-Monjas | Salzburg (Mozartwoche, Haus für Salzburg) | |

| Philipp | Maintz | der zerfall einer illusion in farbige scherben für orchester mit obligatem akkordeon | 23.01.2026 | Sinfonietta R?ga | Normunds Sn? | Riga (Liela Aula) | Lettische Erstaufführung |

| Jean-Philippe | Rameau | Platée | 24.01.2026 | Nicholas Kok, Regie: Anja Kühnhold | Hagen | Premiere | |

| Andreas N. | Tarkmann | Der Mistkäfer | 25.01.2026 | Clara-Schumann-Philharmoniker | Dionysis Pantis | Plauen (Vogtlandtheater) | |

| Peter I. | Tschaikowsky | Eugen Onegin | 26.01.2026 | Case Scaglione, Regie: Ralph Fiennes | Paris (Opéra National) | Premiere | |

| Hector | Berlioz | Benvenuto Cellini | 28.01.2026 | Alain Altinoglu, Regie: Thaddeus Strassberger | Brüssel | Premiere | |

| Andreas N. | Tarkmann | Nils Holgersson | 28.01.2026 | Cottbus (Staatstheater) | |||

| Anton | Bruckner | 4. Symphonie | 29.01.2026 | Jenaer Philharmonie | Mario Venzago | Jena (Volkshaus) | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Don Giovanni | 30.01.2026 | Maximilian Otto, Regie: Dennis Krauß | Chemnitz | Premiere | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | La clemenza di Tito | 30.01.2026 | Kirill Karabits, Regie: Jean-Philippe Clarac & Olivier Deloeuil (le Lab) | Nizza | Premiere | |

| Antonín | Dvorák | Die Geisterbraut | 30.01.2026 | Opernchor, Hofer Symphoniker | Peter Kattermann | Hof | Premiere, konzertant |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Requiem | 31.01.2026 | Ivan Demidov, Choreographie: Peter Chu | Augsburg (Martini-Park) | Premiere | |

| Engelbert | Humperdinck | Königskinder | 31.01.2026 | Kenichiro Kojima, Regie: Lars Scheibner | Neustrelitz | Premiere | |

| Jules | Massenet | Werther | 31.01.2026 | Markus Merkel, Regie: Markus Dietze | Koblenz | Premiere | |

| Jacques | Offenbach | Les Contes d'Hoffmann | 31.01.2026 | Takahiro Nagasaki, Regie: Philipp Himmelmann | Lübeck | Premiere | |

| Georg Friedrich | Händel | Orlando | 02.02.2026 | Capella Cracoviensis | Thibault Noally | Krakau (ICE) | |

| Anton | Bruckner | 3. Symphonie | 05.02.2026 | Neubrandenburger Philharmonie | Marcus Bosch | Neubrandenburg (Konzertkirche) | weitere Termine |

| Christoph Willibald | Gluck | Orfeo ed Euridice | 05.02.2026 | Attilio Cremonesi, Regie: Carolin Pienkos, Cornelius Obonya | Klagenfurt | Premiere | |

| Hector | Berlioz | L’enfance du Christ | 06.02.2026 | Orquestra de la Comunitat Valenciana | Mark Elder | Castellón (Auditorio y Palacio de Congresos) | |

| Miroslav | Srnka | Superorganisms | 06.02.2026 | Ensemble Modern, hr-Sinfonieorchester | Sylvain Cambreling | Frankfurt (cresc… Biennale für aktuelle Musik) | |

| Georg Friedrich | Händel | Giulio Cesare in Egitto | 07.02.2026 | Basil H.E. Coleman, Regie: Stephen Medcalf | Passau | Premiere | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Die Entführung aus dem Serail | 07.02.2026 | Jochem Hochstenbach, Regie: Holger Potocki | Trier | Premiere | |

| Georges | Bizet | Carmen | 07.02.2026 | Keri-Lynn Wilson, Regie: Calixto Bieito | Paris (Opéra Bastille) | Premiere | |

| Peter I. | Tschaikowsky | Eugen Onegin | 07.02.2026 | Christopher Ward, Regie: Verena Stoiber | Aachen | Premiere | |

| Anton | Bruckner | 9. Symphonie | 13.02.2026 | Sächsische Staatskapelle | Daniele Gatti | Dresden (Semperoper) | |

| Matthias | Pintscher | Verzeichnete Spur | 13.02.2026 | Mannes School of Music | David Fulmer | New York (New School Tishman Auditorium) | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Don Giovanni | 14.02.2026 | Daniele Squeo, Regie: Christoph Dammann | Kaiserslautern | Premiere | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Idomeneo | 14.02.2026 | Gerrit Prießnitz, Regie: Henry Mason | Innsbruck (Tiroler Landestheater) | Premiere | |

| Eric | Coates | Calling All Workers | 15.02.2026 | Jenaer Philharmonie | Daniel Spaw | Jena (Volkshaus) | |

| Pietro Mascagni / | Ruggero Leoncavallo | Cavalleria Rusticana/Pagliacci | 15.02.2026 | Alma Deutscher, Regie: Shawna Lucey | San José (California Theatre) | Premiere | |

| Andreas N. | Tarkmann | König Karotte | 18.02.2026 | Cottbus (Staatstheater) | |||

| Anton | Bruckner | 8. Symphonie | 19.02.2026 | Philharmonia Orchestra | Donald Runnicles | London (Royal Festival Hall) | |

| Georges | Bizet | Les Pêcheurs de Perles | 20.02.2026 | David Stern, Regie: N.N. | Palm Beach (Kravis Center) | Premiere | |

| Thomas | Adès | Violin Concerto | 20.02.2026 | Leila Josefowicz (Violine), Tonhalle Orchester | Pierre-André Valade | Zürich (Tonhalle) | |

| Georg Friedrich | Händel | Tamerlano | 20.02.2026 | René Jacobs, Regie: Kobie van Rensburg | Karlsruhe (Internationale Händel-Festspiele) | Premiere | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Die Zauberflöte | 20.02.2026 | St. Louis Symphony Orchestra | Stéphane Denève | St. Louis (Powell Hall) | konzertant |

| Bedrich | Smetana | Mein Vaterland | 22.02.2026 | Staatsorchester Stuttgart | Dennis Russel Davies | Stuttgart (Liederhalle) | |

| Georg Friedrich | Händel | Giulio Cesare in Egitto | 28.02.2026 | Marc Minkowski, Regie: Vincent Boussard | Valencia (Palau de les Arts) | Premiere | |

| George | Benjamin | Written on Skin | 01.03.2026 | Erik Nielsen, Regie: Tatjana Gürbaca | Frankfurt | Premiere | |

| Georg Friedrich | Händel | Rinaldo | 02.03.2026 | Les Arts Florissants | Paul Agnew | Paris (Philharmonie) | konzertant |

| Andreas N. | Tarkmann | Der Mistkäfer | 03.03.2026 | Philharmonisches Staatsorchester Mainz | Mainz | weitere Termine | |

| Joseph | Haydn | Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz | 07.03.2026 | Ensemble Resonanz | Riccardo Minasi | Amsterdam (Concertgebouw) | auch 8.5. Hamburg |

| Peter I. | Tschaikowsky | Schwanensee | 07.03.2026 | Gerrit Prießnitz, Choreographie: Marcel Leemann | Innsbruck (Tiroler Landestheater) | Premiere | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Ascanio in Alba | 10.03.2026 | Les Talens Lyriques | Christophe Rousset | Wien (Theater an der Wien) | weitere Termine |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Idomeneo | 10.03.2026 | Enrico Onofri, Regie: Calixto Bieito | Brüssel | Premiere | |

| Georg Friedrich | Händel | Giulio Cesare in Egitto | 11.03.2026 | Gianluca Capuano, Regie: Davide Livermore | Zürich | Premiere | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Die Zauberflöte | 13.03.2026 | Laurent Brack, Regie: Ned Grujic | Courbevoie (LabOpéra Hauts-de-Seine) | Premiere | |

| Christoph Willibald | Gluck | Die Lieben der Berenice | 14.03.2026 | Andreas Spering, Choreographie: Anton Lachky | Luzern | Premiere | |

| Christoph Willibald | Gluck | Orfeo ed Euridice | 14.03.2026 | Lorenz Höß, Regie: Inga Schulte | Koblenz (Theaterzelt) | Premiere | |

| Claudio | Monteverdi | L’incoronazione di Poppea | 14.03.2026 | Takahiro Nagasaki, Regie: Johannes Pölzgutter | Lübeck | Premiere | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Die Zauberflöte | 14.03.2026 | Gabriel Venzago, Regie: Dominik Wilgenbus | Mainz | Premiere | |

| Christoph Willibald | Gluck | Iphigénie en Tauride | 14.03.2026 | André de Ridder, Regie: Caterina Cianfarini | Freiburg | Premiere | |

| Anton | Bruckner | 4. Symphonie | 16.03.2026 | Orchestre de l'Opéra national de Paris | Marek Janowski | Paris (Opéra National) | |

| Georg Friedrich | Händel | Aci, Galatea e Polifemo | 20.03.2026 | Orchester Opernhaus Zürich | Philippe Jaroussky | Zürich | konzertant |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | La finta giardiniera | 21.03.2026 | Christopher Schumann, Regie: Brigitte Fassbaender | Nürnberg | Premiere | |

| Georg Friedrich | Händel | Alcina | 21.03.2026 | Andreas Kowalewitz, Regie: Manuel Schmitt | Regensburg | Premiere | |

| Andreas N. | Tarkmann | König Karotte | 22.03.2026 | Thilo Prothmann (Sprecher), Jenaer Philharmonie | Magdalena Klein | Jena (Volksbad) | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | La finta giardiniera | 24.03.2026 | Chloé Dufresne, Regie: Julie Delille | Paris (Opéra National) | ||

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Don Giovanni | 27.03.2026 | David Behnke, Regie: Mascha Pörzgen | Greifswald (Stadthalle) | Premiere | |

| Georg Friedrich | Händel | Belshazzar | 28.03.2026 | George Petrou, Regie: Herbert Fritsch | Berlin (Komische Oper) | Premiere | |

| Claudio | Monteverdi | L'Incoronazione di Poppea | 28.03.2026 | Sebastiaan Eben van Yperen, Regie: André Bücker | Augsburg (Martini-Park) | Premiere | |

| Hector | Berlioz | Grande messe des morts | 02.04.2026 | Helsinki Music Centre Choir, Finnish Radio Symphony Orchestra | Nicholas Collon | Helsinki (Music Centre) | |

| Georg Friedrich | Händel | Il Trionfo del Tempo e del Disinganno | 07.04.2026 | Gianluca Capuano, Regie: Robert Carsen | Rom (Teatro Costanzi) | Premiere | |

| Dieter | Ammann | The Piano Concerto (Gran Toccata) | 10.04.2026 | Orli Shaham (Klavier), National Taiwan Symphony Orchestra | David Robertson | Kaohsiung (Weiwuying International Music Festival) | Taiwanesische Erstaufführung |

| Engelbert | Humperdinck | Königskinder | 11.04.2026 | Jochem Hochstenbach, Regie: Eike Ecker | Trier | Premiere | |

| Jean-Philippe | Rameau | Castor et Pollux | 11.04.2026 | Bernhard Forck, Regie: Nanine Linning | Graz | Premiere | |

| Anton | Bruckner | 4. Symphonie | 16.04.2026 | Gewandhausorchester | Herbert Blomstedt | Leipzig (Gewandhaus) | |

| Dieter | Ammann | Le réseau des reprises pour grand ensemble | 16.04.2026 | Weiwuying Contemporary Music Ensemble | Jean-Philippe Wurtz | Kaohsiung (Weiwuying International Music Festival) | Taiwanesische Erstaufführung |

| Matthias | Pintscher | Transir | 17.04.2026 | Emmanuel Pahud (Flöte), Orchestre Philharmonique de Radio France | Matthias Pintscher | Paris (Maison de la Radio et de la Musique) | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Così fan tutte | 17.04.2026 | Federico Maria Sardelli, Regie: Mario Martone | Cagliari | Premiere | |

| Georg Friedrich | Händel | Messiah | 17.04.2026 | Patrick Summers, Regie: Robert Wilson | Houston (Wortham Theatre) | Premiere | |

| L’ubica | Cekovska | Dorian Gray | 18.04.2026 | Dieter Klug, Regie: Heiko Henschel | Annaberg-Buchholz | Premiere | |

| Dieter | Ammann | pRESTo sOSTINAto for ensemble | 18.04.2026 | Weiwuying Contemporary Music Ensemble | Jean-Philippe Wurtz | Kaohsiung (Weiwuying International Music Festival) | Taiwanesische Erstaufführung |

| Christoph Willibald | Gluck | Orphée et Euridice | 22.04.2026 | Nicole Paiement, Regie: Amanda Testini | Victoria (Pacific Opera) | Premiere | |

| Beat | Furrer | Piano Concerto No. 2 | 24.04.2026 | Francesco Piemontesi (Klavier), Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks | Enno Poppe | München (Residenz) | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Così fan tutte | 24.04.2026 | Emily Senturia, Regie: Haley Stamats | Madison (Overture Hall) | Premiere | |

| Claudio | Monteverdi | L’incoronazione di Poppea | 26.04.2026 | Lars Ulrik Mortensen, Regie: Christoph Marthaler | Kopenhagen (Det Kongelige Teater) | Premiere | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | La clemenza di Tito | 26.04.2026 | Marc Minkowski, Regie: Damiano Michieletto | Zürich | Premiere | |

| Beat | Furrer | Studie IV für Klavier solo | 28.04.2026 | Filippo Gorini (Klavier) | Mailand (Teatro alla Scala) | Italienische Erstaufführung | |

| Andreas N. | Tarkmann | Wesendonck-Lieder | 30.04.2026 | Alicja Bukowska (Mezzosopran), Elbland Philharmonie Sachsen | Hermes Helfricht | Pirna (Marienkirche) | |

| Georges | Bizet | Carmen | 01.05.2026 | Lorenzo Passerini, Regie: Nadja Loschky | Dresden | Premiere | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Così fan tutte | 02.05.2026 | Yi-Chen Lin, Regie: Barbara-David Brüesch | St. Gallen | Premiere | |

| Claudio | Monteverdi | L'Orfeo | 02.05.2026 | Jörg Halubek, Regie: Markus Bothe | Schwetzingen (Schwetzinger SWR Festspiele, Schlosstheater) | Premiere | |

| Anton | Bruckner | 7. Symphonie | 05.05.2026 | Wiener Symphoniker | Marie Jacquot | Wien (Konzerthaus) | |

| Christoph Willibald | Gluck | Orphée et Euridice | 05.05.2026 | Edward Ananian Cooper, Regie: Pierre-André Weitz | Limoges | Premiere | |

| Christoph Willibald | Gluck | Paride ed Helena | 07.05.2026 | Akademie für Alte Musik | Michael Hofstetter | Augsburg (Internationale Gluck-Opern-Festspiele) | konzertant, weitere Termine |

| Peter I. | Tschaikowsky | Schwanensee | 08.05.2026 | Svetoslav Borisov, Choreographie: Stefano Giannetti | Dessau | Premiere | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Idomeneo | 09.05.2026 | Julia Jones, Regie: Robert Carsen | Kopenhagen (Det Kongelige Teater) | Premiere | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Die Zauberflöte | 09.05.2026 | Gregor Bühl, Regie: Nora Krahl | Gelsenkirchen | Premiere | |

| Hector | Berlioz | La damnation de Faust | 10.05.2026 | Orchester Opernhaus Zürich | Yves Abel | Zürich | konzertant |

| Philipp | Maintz | maintenant. pas encore. plus jamais. zweites streichquartett | 15.05.2026 | Quator Diotima | Linz (festival 4020, Brucknerhaus) | Österr. Erstaufführung | |

| Ludwig van | Beethoven | Fidelio | 16.05.2026 | The Cleveland Orchestra | Franz Welser-Möst | Cleveland (Mandel Concert Hall) | konzertant |

| Emmanuel | Chabrier | L’Etoile | 17.05.2026 | Nicolas Kruger, Regie: Matthew Eberhardt | Eindhoven (Parktheater) | Premiere | |

| Winfried Zillig: Rosse / | Ruggero Leoncavallo: Pagliacci | 17.05.2026 | Mark Rohde, Regie: Roman Hovenbitzer | Würzburg (Theaterfabrik Blaue Halle) | Premiere | ||

| Georges | Bizet | Le Docteur Miracle | 17.05.2026 | Anton Legkii, Regie: Claudia Plaßwich | Mannheim | Premiere | |

| Jules | Massenet | Werther | 20.05.2026 | Lorenzo Passerini, Regie: Willy Decker | Neapel | Premiere | |

| Hector | Berlioz | Grande messe des morts | 22.05.2026 | Paris Opera Choeurs et Orchestre | Philippe Jordan | Paris (Philharmonie) | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Così fan tutte | 22.05.2026 | Dietger Holm, Regie: Magdalena Fuchsberger | Heidelberg | Premiere | |

| Hector | Berlioz | Grande messe des morts | 22.05.2026 | Orchestre et chœur Opéra National de Paris | Philippe Jordan | Paris (Philharmonie) | |

| Anton | Bruckner | 4. Symphonie | 24.05.2026 | Bamberger Symphoniker | Jakub Hrusa | Bamberg (Kirche St. Michael) | |

| Georges | Bizet | Carmen | 29.05.2026 | Keren Kagarlitsky, Regie: Wim Vandekeybus | Antwerpen | Premiere | |

| Frank | Martin | Messe für zwei vierstimmige Chöre a cappella | 30.05.2026 | Vocal ensembles ardent and suppléments musicaux | Patrick Secchiari, Moritz Achermann | Bern (Église francaise) | auch 31.5. |

| Bohuslav | Martinu | Zweimal Alexander | 02.06.2026 | Irene Delgado-Jiménez, Regie: Anna Bernreitner | Wien (Theater an der Wien) | Premiere | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Die Entführung aus dem Serail | 03.06.2026 | Laurence Equilbey, Regie: Florent Siaud | Paris (Théâtre des Champs-Elysées) | Premiere | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | La clemenza di Tito | 09.06.2026 | Les Talens Lyriques | Christophe Rousset | Hampshire (The Grange Festival) | konzertant |

| Georg Friedrich | Händel | Alcina | 12.06.2026 | Claudio Novati, Regie: Felix Schrödinger | Detmold | Premiere | |

| Georg Friedrich | Händel | Il trionfo del Tempo e del Disinganno | 13.06.2026 | Simone De Felice, Regie: Katharina Kastening | Frankfurt (Bockenheimer Depot) | Premiere | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Così fan tutte | 17.06.2026 | Leo Mc Fall, Regie: Marie-Ève Signeyrole | Wiesbaden | Premiere | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Die Zauberflöte | 18.06.2026 | Janis Liepins, Regie: Cordula Däuper | Mannheim | Premiere | |

| Pietro Mascagni / | Ruggero Leoncavallo | Cavalleria Rusticana/Pagliacci | 19.06.2026 | Gábor Hontvári, Regie: Benjamin Prins | Sondershausen (Schloss) | Premiere | |

| Antonín | Dvorák | Rusalka | 19.06.2026 | Royal Liverpool Philharmonic Orchestra | Domingo Hindoyan | Liverpool (Philharmonic Hall) | konzertant |

| Thomas | Adès | Klavierkonzert | 24.06.2026 | Kirill Gerstein (Klavier), Tonhalle Orchester | Thomas Adès | Zürich (Tonhalle) | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Die Entführung aus dem Serail | 27.06.2026 | Thomas Guggeis, Regie: Andrea Moses | Berlin (Staatsoper Unter den Linden) | Premiere | |

| Wolfgang Amadeus | Mozart | Idomeneo | 04.07.2026 | Felix Pätzold, Regie: Immo Karaman | Kiel | Premiere | |

| Giselher | Klebe | Mignon | 07.07.2026 | Detmolder Kammerorchester | Stanley Dodds | Detmold (Hochschule für Musik) |

The composer Giselher Klebe was born in Mannheim on 28 June 1925. His 100th anniversary offers an opportunity to re-examine his extensive output.

“Here, has a border not become visible which suggests saying that art doesn’t only come from ability or necessity, but especially from taking responsibility?” (Giselher Klebe, 1981)

Born on 28 June 1925, the composer Giselher Klebe came from a generation of creative artists whose youth was defined by the Nazi period and the Second World War, like others such as Hans Werner Henze or Karlheinz Stockhausen. His formative experiences included not only war service and a short period in Russian captivity in 1945, but also the specific experience of the violence of the Nazi regime: experiences such as the persecution of the Communist painter Fritz Ohse, whom the young Klebe’s piano teacher hid in an attic room. This laid the foundation for a humanist and pacifist lifestyle which found expression in his programmatic instrumental works as well as the choice of subjects of his rich operatic output.

Alongside early musical encouragement from his mother the violinist Gertrud Klebe, during the Second World War he succeeded in gaining access to then-forbidden art: abstract paintings by Franz Marc, Wassily Kandinsky, Pablo Picasso, Paul Klee and others which he got to know in reproductions thanks to Ohse. As he said, these “opened a new world” for him (Klebe, 1982). He drew important influences for his compositional output from the “entartete” [degenerate] outlawed scores of Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Paul Hindemith and Igor Strawinsky, which he encountered through the personal recommendation of his music history professors Hans Böttcher and Hermann Halbig during his first music studies from 1941 to 1943 (in violin, viola, composition) at the Städtisches Konservatorium Berlin.After the end of the war he continued his composition studies in Berlin with Schönberg’s pupil Josef Rufer and studied privately with Boris Blacher, from whom he adopted in particular the technique of variable metres. A further mentor of Klebe’s was Wolfgang Fortner, whom he succeeded in 1957, initially as a lecturer in composition and music theory at what was then the North-west German Music Academy in Detmold, before being appointed a full professor in 1962. In 1955 Klebe also worked in the Studio for Electronic Music of Cologne Radio; the influences he experienced there also left traces in his works, such as the tape montages in his one-act opera “Die Ermordung Caesars” (1959) and in his Harpsichord Concerto op. 64 (1971). After his retirement in 1990 Klebe remained closely associated with the Detmold Musikhochschule where he taught in his retirement as a lecturer until 1998.

As for many composers of the then young avantgarde, his step to international recognition came about through festivals and summer schools for new music: Fortner had encouraged Klebe to compose a chamber music ensemble piece for the Darmstadt Summer Course in 1949. This was followed by the world premiere in 1950 of “Die Zwitschermaschine”, a metamorphosis on the eponymous painting by Paul Klee for orchestra, in Donaueschingen. In this work Klebe set to music the 1922 miniature painting of a mechanised concert of birds, interpretable as a criticism of the 20th century’s naive belief in technology. Henze had seen Klebe’s score and given it to Heinrich Strobel, director of the Donaueschingen Festival at that time. The performance in Donaueschingen by Hans Rosbaud represented a breakthrough for Klebe. In the following years he was honoured with numerous awards and prizes, including the Berlin Art Prize in 1952, the Förderpreis of the Culture Committee of the Federation of German Industries in 1953, the Grand Art Prize of North Rhine-Westphalia, and the Rome Scholarship at the Villa Massimo in 1959 and 1962. From 1986 to 1989 Klebe was President of the Academy of Arts.

Compositionally, the 1950s pointed in new directions for the now established composer: after many commissioned works for chamber music scorings and orchestra, Klebe now worked in a new field – the stage. He experienced musical theatre as “perhaps the most essential medium in [his] musical language”. With a stage output of five ballets and 13 (literary) operas after texts by Shakespeare, Goethe, Schiller, Kleist, Balzac, Horváth, Zuckmayer and others, Klebe was one of the most famous composers of German-language opera in the postwar period.

Whilst in Berlin he had met the violinist Lore Schiller, whom he married in 1946. They had two daughters. She remained his close artistic collaborator until her death in 2001, not only as librettist for his operas. Klebe’s enthusiasm for the theatre began at an early age, initially sparked by a fascination for Wagner, Strawinsky, Tchaikovsky and Schönberg. Later, Verdi’s output played a central role for Klebe, and he often integrated quotations from his works into his own dodecaphonic compositions. For the sake of theatrical expression and in order to do justice to the artist’s “responsibility” to overcome the “trauma of progressive thinking” in New Music, he worked with a wide range of compositional techniques, for music must not “lose its ‘linguistic character’ ” (Klebe, 1982). Tonality and atonality were no longer regarded as “antitheses” by Klebe from 1957 onwards, but as “colour values in a consistent sound spectrum” (Klebe, n.d.). He integrated tonal elements, tape montages and quotations into his atonal-serial structures, and dodecaphonic structures were also employed as leitmotifs in the framework of different orchestrations. The musical material was never used for its own sake, but was always in the service of expression and communication with the audience. The traditional forms of number operas, such as arias, duets and large ensembles with high comprehensibility of text alternate in Klebe’s operas with through-composed sections; and as well as vocal roles, spoken parts are frequently used in his music theatre works. In his opera “Der jüngste Tag”, premiered in Mannheim in 1980, the theme of guilt is dealt with in a memorable way. The protagonists and situations are ultimately characterised by concise, recognisable leitmotifs no longer dodecaphonically structured. Tonality, atonality and quotations are seamlessly integrated.

At his death in 2009 Klebe left an output of over 150 musical compositions, including eight symphonies, many other orchestral works and solo concertos and an impressive number of chamber music compositions as well as significant sacred works, including a Christmas oratorio.

In 2025, on the 100th anniversary of his birth, many individual works will be performed again at the Detmold Musikhochschule, and Klebe will be commemorated in an exhibition. His fundamental political-ethical attitude of a Christian-influenced pacifism and humanism seems more relevant than ever.

Antje Tumat

(translation: Elizabeth Robinson / from [t]akte 2/2024)

Quotations from:

Giselher Klebe: Meine Entwicklung als Komponist. In: Beiträge zur Musikkultur in der Sowjetunion und in der Bundesrepublik Deutschland. Edited by Carl Dahlhaus and Giwi Ordschonikidse. Hamburg/Wilhelmshaven, 1982, pp. 249–256.

Giselher Klebe: Von der Verantwortung der Kunst heute. In: Humanität, Musik, Erziehung. Edited by Heinrich Ehrenforth. Mainz, 1981. pp. 152–158.

Giselher Klebe: Manuscript n.d. Giselher Klebe-Archiv Detmold, Mus-h 12 K.

The 100th Volume of the Halle Handel Edition Has Been Published

The long-serving publisher and Chief Executive Officer of Schott Music, Peter Hanser-Strecker passed away

Piero Ostali, Owner and Managing Director of Casa Musicale Sonzogno, has died unexpectedly

English musicologist and conductor Jonathan Del Mar turns 75. His Beethoven editions opened a new chapter in the service of musical practice.

Bärenreiter donates special prizes at this prestigious piano competition in Beethoven’s birthplace, Bonn

Works by Andrea Lorenzo Scartazzini and Ľubica Čekovská will premiere in Bremen and Houston in November

The finalists of the German Conducting Award received special Bärenreiter prizes (pictured: Henri Christofer Aavik)

During his trip to Estonia, Federal President Steinmeier presented Arvo Pärt with the facsimile of the St. Matthew Passion.

Beat Furrer’s Piano Concerto No. 2 will premiere in Geneva on September 3, 2025.

Miroslav Srnka’s new opera “Voice Killer” is based on a real criminal case